La Sezione Mosaici del MANN: Capolavori di pietra dall'antichità vesuviana

La Sezione Mosaici del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) costituisce una delle più straordinarie e ricche collezioni di antiche opere musive pavimentali. Questa raccolta è strettamente legata alla storia degli scavi e delle scoperte avvenute nelle antiche città di Pompei ed Ercolano, distrutte e sepolte dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C..

Dalle "Cacce al Tesoro" borboniche all'allestimento moderno

Le esplorazioni archeologiche, avviate dai Borbone sistematicamente a Ercolano nel 1738 e a Pompei nel 1748, inizialmente seguivano i gusti antiquari e collezionistici del tempo. Lo scopo primario era recuperare gli oggetti ritenuti più "preziosi".

In questo contesto, la maggior parte dei mosaici pavimentali rinvenuti, specialmente quelli con "semplice" decorazione geometrica (tessere perlopiù bianche e nere), non destavano particolare entusiasmo. Non rientrando nei canoni estetici dell'epoca, molti di questi furono riadoperati per abbellire i pavimenti degli edifici reali borbonici, come il Museo Herculanense di Portici o il Palazzo degli Studi (futuro Real Museo Borbonico).

Un destino diverso fu riservato ai mosaici figurati, o emblemata (quadretti decorati con soggetti figurati, spesso al centro dei pavimenti, composti da tessere infinitesimali, circa 3-5 mm di lato). Questi venivano spesso decontestualizzati, ridotti all'interno di cornici e montati in verticale come veri e propri quadri.

Inizialmente, i reperti vesuviani vennero custoditi presso la Reggia di Portici, ma la necessità di spazi più ampi portò all'inaugurazione del Real Museo Borbonico (attuale MANN) nel 1816 a Napoli. I quadretti a mosaico furono esposti in una Wunderkammer (camera delle meraviglie) assieme a gemme e oggetti preziosi, poiché il mosaico era ancora considerato un'arte minore rispetto alla pittura.

Solo nel 1826 il Direttore Michele Arditi riunì i mosaici alla sezione delle pitture antiche. La svolta museografica avvenne nei primi decenni del '900 (tra il 1910 e il 1924) quando, con l'allestimento curato da Vittorio Spinazzola, i mosaici furono separati dalle pitture ed esposti in una sezione autonoma nell'ala occidentale del piano ammezzato (sale LVII-LXIV), dove si trovano tuttora. L'allestimento moderno, confermato nell'aggiornamento del 2001, ha cercato di superare il mero criterio tipologico per aggiungere un più deciso inserimento contestuale, soprattutto per il nucleo fondamentale proveniente dalla Casa del Fauno.

Il tesoro della Casa del Fauno: Mosaici di lusso ellenistico

Il nucleo più significativo della collezione proviene dalla Casa del Fauno (VI, 12, 1-8) a Pompei, la domus più sontuosa della città (circa 3000 mq), che rappresenta una sintesi perfetta tra l'abitazione romano-italica e un palazzo ellenistico.

La casa, che deve il suo nome alla statuetta bronzea del Fauno (o satiro) danzante (Inv. 5002) rinvenuta nell'impluvium dell'atrio tuscanico, ha restituito il maggior numero di mosaici pavimentali. La statuetta stessa, un'opera originale importata probabilmente da Alessandria d'Egitto e databile alla fine del II sec. a.C., è conservata nella Sezione Mosaici e richiamava l'atmosfera dionisiaca della casa.

Il ricco apparato musivo della Casa del Fauno, spesso realizzato con la raffinata tecnica dell'opus vermiculatum (tessere minute e sinuose, 3-4 mm, ideali per emulare le sfumature pittoriche), fu probabilmente opera di maestranze alessandrine attive in Italia.

Tra i pezzi più celebri provenienti da questa domus si annoverano:

-

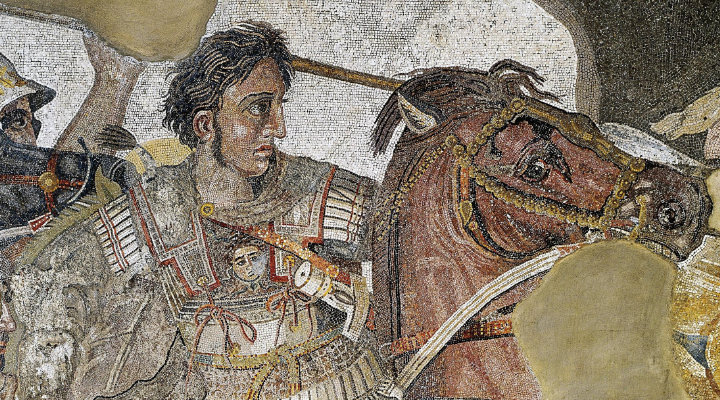

Il gran mosaico di Alessandro: Rinvenuto nell'esedra distila (ambiente 37) nel 1831, è impressionante per la sua monumentalità (313 x 582 cm) e virtuosismo tecnico. Composto da oltre un milione di tessere finissime (fino a 15-30 per cm²), raffigura lo scontro armato tra Alessandro Magno (a cavallo di Bucefalo) e Dario III di Persia (in fuga sul carro). La scena, che esalta la vittoria di Alessandro, è concitata e ricca di dettagli virtuosi, come i riflessi delle armi e l'immagine del persiano caduto che si riflette sullo scudo d'oro. Molti studiosi identificano l'evento con la Battaglia di Isso (333 a.C.). È considerato la copia fedele di un dipinto ellenistico (IV sec. a.C.), forse l'opera "Alexandri proelium cum Dario" di Philoxenos di Eretria. L'eccezionalità del ritrovamento portò a un acceso dibattito sul suo distacco. Dopo complesse e rischiose operazioni, il mosaico fu trasferito a Napoli nel 1843, viaggiando su un carro trainato da 16 buoi, e fu ricollocato nel 1916 nella Sala LXI del MANN, dove un prospetto a colonne cerca di ricostruire l'exedra in cui fu trovato.

-

Scena Nilotica (Inv. 9990): Questa soglia, che precedeva l'ingresso all'esedra di Alessandro, è un mosaico tripartito che raffigura un movimentato paesaggio nilotico. Vi si osservano sei anatre, piante acquatiche e coppie di animali affrontati (icneumone e cobra, ippopotamo e coccodrillo). La realizzazione risale all'ambiente artistico di Alessandria d'Egitto. Il tema era popolare in età ellenistica e acquisì ulteriore importanza dopo la conquista romana dell'Egitto. La scena nilotica fungeva da richiamo esotico e, richiamando Iside (protettrice del Nilo), suggeriva l'auspicio divino per la vittoria di Alessandro sul re persiano.

-

Dioniso fanciullo in groppa a una tigre (Inv. 9991): Emblema in opus vermiculatum rinvenuto nel triclinio della Casa del Fauno. Raffigura Dioniso fanciullo alato, con corona di edera e pampini, che beve da un kantharos mentre cavalca un felino (tigre con criniera di leone). L'animale è ebbro e posa la zampa su un tirso. Questo soggetto allude al trionfo di Dioniso in oriente (India), un motivo ampiamente divulgato dalla propaganda di Alessandro Magno.

-

Festone con maschere teatrali (Inv. 9994): Lussuosa soglia mosaicata, anch'essa in opus vermiculatum, posta tra le fauces e l'atrio. Raffigura una ricca ghirlanda vegetale, piena di fiori e frutta autunnale (melograni, uva, alloro), con due grandi maschere tragiche femminili ellenistiche poste in prospettiva. Il mosaico, allusivo al culto di Dioniso e al teatro classico, fungeva da benvenuto, suggerendo agli ospiti di entrare nella dimora di un "principe".

-

Fauna Marina (Inv. 9987): Emblema figurato in opus vermiculatum dal triclinio (ambiente 35). La composizione mostra un'ampia varietà di specie marine del Mediterraneo (dentice, orata, scorfano, polpo e aragosta in lotta ironica). Si ipotizza che il modello provenga dalla pittura alessandrina e sia stato influenzato da manuali scientifici dell'epoca.

Altri Emblemata celebri e mosaici murali

La Sezione Mosaici conserva anche altri capolavori provenienti da contesti vesuviani diversi, spesso trattandosi di emblemata che traducevano in pietra pittura greca ormai perduta.

-

I quadretti firmati di Dioskourides: Dalla Villa di Cicerone, fuori Porta Ercolano, provengono i due emblemata firmati in greco da Dioskourides di Samo:

- La Consultazione della Fattucchiera (Inv. 9987): Mostra tre donne e un servetto attorno a un tavolino, probabilmente una scena dalla "Commedia Nuova" di Menandro. È un eccellente esempio di resa spaziale e cangiantismo ellenistico.

- Musici Ambulanti (Inv. 9985): Raffigura quattro figure mascherate (tra cui parasitos, kolax ed etera), che suonano strumenti (tamburello, cembali, doppio flauto) mentre camminano. Potrebbe rappresentare i Metragyrtai (sacerdoti mendicanti) in onore di Cibele.

-

Preparazione al dramma satiresco (Inv. 9986): Rinvenuto nel tablinum della Casa del Poeta Tragico. Raffigura una compagnia di attori che si preparano per un dramma satiresco sotto la supervisione del maestro del coro. L'opera, datata età Flavia (I d.C.), ostentava la raffinata cultura letteraria del padrone di casa.

-

Accademia di Platone (I sette saggi) (Inv. 124545): Mosaico rinvenuto nella Villa di T. Siminius Stephanus. Raffigura sette uomini maturi (filosofi o saggi) riuniti all'aperto, discutendo forse di argomenti astronomici o cosmologici, come suggerito dalla presenza di una sfera armillare e una meridiana. Il luogo raffigurato potrebbe essere l'Accademia di Atene.

-

Memento Mori (Inv. 109982): Emblema che decorava il triclinium di una casa-bottega. Allegorizza la caducità della vita. Una livella regge un teschio (la morte), con, in equilibrio perfetto, i simboli della ricchezza (scettro e mantello di porpora) e della miseria (bastone e bisaccia). Il messaggio filosofico, ben radicato nell'animo romano (come il carpe diem di Orazio), era un monito sulla morte che livella ogni condizione sociale.

-

Ritratto femminile (Matrona Pompeiana) (Inv. 124666): Mosaico realistico in opus vermiculatum di una matrona romana del I sec. d.C., rinvenuto nel tablinum. I lineamenti non tipizzati, la pettinatura sobria e i monili pregiati la identificano come una donna di alto rango. Il ritratto trasmette virtutes tradizionali come il pudore e la serietà. L'opera è un'importante testimonianza della ritrattistica romana nell'ars musivaria.

-

Colonne a Mosaico (Invv. 9996, 10000, 9995, 10001): Quattro fusti rivestiti di mosaico, un unicum nel loro genere. Provenienti dalla "Villa delle colonne a mosaico". La loro decorazione policroma (datata II-I sec. a.C.) è divisa in fasce sovrapposte, impreziosite da pietre colorate, vetro e conchiglie, con motivi di eroti che cacciano o inseguono delfini. Questi fusti sostenevano una pergola di un triclinio aestivum sopra un bacino d'acqua, creando un magnifico esempio di architettura da giardino (ars museiaria). L'uso di tessere in pasta vitrea per i mosaici parietali, diffuso dall'età di Nerone, era apprezzato per l'impermeabilità e l'effetto di preziosità e riflesso nell'acqua.

Storia e origini del mosaico antico

L'arte musiva, intesa come rivestimento, ha origini molto antiche, con esempi risalenti al IV e III millennio a.C. in Mesopotamia ed Egitto, dove si usavano piccoli frammenti di pietra per stendere "tappeti colorati".

- Le Origini Greche (Pebbles): Nel II millennio a.C., in area minoico-micenea, si diffuse l'uso di pavimentazioni realizzate con ciottoli bianchi e neri, una tecnica che si perpetuò in luoghi come la Frigia. Secondo Plinio, i pavimenti ebbero origine presso i Greci e furono perfezionati a tal punto da diventare un'arte analoga alla pittura ("elaborata arte picturae ratione").

- Codifica ed Ellenismo: Si ipotizza che l'arte musiva sia stata codificata con i mosaici a ciottoli di Pella (Macedonia). In epoca ellenistica, la tecnica venne perfezionata ad Alessandria d'Egitto. L'evidenza archeologica conferma una notevole diffusione dei mosaici pavimentali a tessere nell'età ellenistica, dall'Asia Minore alla Sicilia.

- L'Evoluzione Romana: In Italia, durante il periodo repubblicano, fu utilizzato in particolare l'opus signinum, composto da un tappeto rosso di calce e cocciopesto con l'inserimento di piccole tessere bianche disposte geometricamente o liberamente. L'uso e la diffusione del pavimento a mosaico (lithostrota) in ambito romano iniziarono già sotto Silla (inizio I secolo a.C.).

- Mosaico come lusso e arte d'Élite: Tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C., la tipologia più diffusa a Roma era quella degli emblemata, raffinati quadretti figurati posti al centro dei pavimenti e composti da tessere infinitesimali (circa 3-5 mm di lato). All'inizio dell'età imperiale, il mosaico era ormai ampiamente diffuso e, avendo perso in parte la sua funzione meramente pratica, divenne un modo per aderire a una moda, ostentare lusso ed esibire il proprio status sociale. Il mosaico fu esteso non solo ai pavimenti, ma anche a pareti, soffitti e volte.

- Il Termine "Mosaico": I termini latini musaicus o opus musivum sono piuttosto recenti. Plinio (I sec. d.C.) usava espressioni come pavimentum tesseris structum (pavimento composto da tessere) o pavimenta tessellata. La parola musaicus deriva probabilmente dal greco μουσαικόν (mousaikon), che significa "opera degna delle Muse".

Tecnica e tipologie costruttive

Il mosaico si basa sulla giustapposizione di tessere ricavate da vari materiali, scelti in base all'effetto decorativo desiderato.

Materiali e artigiani

I materiali impiegati includevano pietre dure e marmi di diversi colori, terrecotte, madreperla, conchiglie, fritta egizia e oro. Le paste vitree erano particolarmente usate nei mosaici parietali, nei ninfei e nelle volte, per la loro impermeabilità e per gli effetti di preziosità e luce che producevano.

Le fonti antiche (Plinio e Vitruvio) descrivono diverse specializzazioni tra gli artigiani:

- Tessellarius o tessellator: colui che componeva i pavimenti.

- Musearius o musivarius: colui che realizzava le raffigurazioni.

- Pictor imaginarius: forniva il disegno o cartone per il soggetto figurato.

Preparazione del pavimento

Secondo le indicazioni di Vitruvio e Plinio, la preparazione del mosaico pavimentale prevedeva la stesura di tre strati fondamentali, sopra il suolo pressato e asciutto:

- Statumen: Un primo conglomerato di ciottoli minuti o pietrisco fine (circa 60 cm).

- Rudus: Uno strato di circa 22 cm, composto da tre parti di ghiaia e una di calce.

- Nucleus: L'ultimo strato (circa 12 cm), con tre parti di cocciopesto e frammenti ceramici e una di calce, che veniva pestato e rassodato.

Il piano di posa per le tessere veniva levigato con un impasto di polvere di marmo, calce e sabbia. Le tessere, tagliate nella misura desiderata (da 3 mm a oltre 1 cm), venivano inserite a mano per circa i 2/3 del loro spessore nel legante.

Per i soggetti figurati si usava sempre un "disegno guida" (cartone), tracciato sulla malta fresca o sul supporto tramite carboncino o sinopia (ocra rossa). La disposizione delle tessere avveniva partendo dall'esterno della composizione e procedendo verso l'interno.

Tecniche (Opus) e tipologie

Il mosaico romano si distingue in diverse tipologie che potevano anche coesistere nello stesso edificio:

| Tipologia (Opus) | Descrizione | Dimensioni/Materiali | Funzione/Contesto |

|---|---|---|---|

| Opus Lapilli | La tecnica più antica, usa ciottoli di fiume. | Ciottoli bianchi e neri. | Di origine minoico-micenea, sopravvisse fino al VI sec. a.C.. |

| Opus Signinum | Tappeto di calcestruzzo (calce mista a cocciopesto) con decorazioni di tessere calcaree bianche ben distanziate. | Tessere bianche. | Diffuso in Italia in periodo repubblicano. |

| Opus Sectile | Non è tecnicamente un mosaico a tessere, ma un pavimento (o rivestimento parietale) composto da piccole lastre marmoree (crustae) ritagliate e accostate per formare composizioni geometriche o figurate. | Marmi preziosi, pietre dure, paste di vetro. | Segno di prestigio e di elevato ceto sociale. |

| Opus Tessellatum | Tecnica molto diffusa, impiega tessere squadrate, perlopiù bianconere, di dimensione non troppo piccola (oltre 5 mm e fino a 2 cm per lato), disposte in un tracciato regolare. | Tessere squadrate in marmo o pietra. | Usato per composizioni geometriche e figurate. |

| Opus Vermiculatum | Mosaico formato da tessere minute (3 o 4 mm) e dalla forma irregolare e sinuosa. Prende il nome dall'andamento curvilineo delle tessere, come piccoli vermi. | Tessere finissime (fino a 15-30 per cm²). | Utilizzato prevalentemente per la realizzazione di emblemata (quadretti figurati). Permetteva di emulare le sottili sfumature cromatiche della pittura. Si presume sia stato inventato nell'Egitto ellenistico nel IV sec. a.C.. |

L'opus vermiculatum era fondamentale per la "pitturalizzazione" del mosaico, poiché l'uso di tessere sempre più minute, l'impiego di diversi materiali e la pigmentazione delle malte permettevano di riprodurre fedelmente la grande produzione pittorica greca, i cui originali sono oggi in gran parte perduti. I quadretti emblemata venivano eseguiti in bottega e inseriti nel pavimento in un secondo momento.

La seguente sezione di FAQ (Domande Frequenti) è stata creata riorganizzando e dettagliando i contenuti dell'articolo completo sulla Sezione Mosaici del MANN e sulle tecniche del mosaico antico.

Domande frequenti sulla sezione mosaici del MANN

Origine e storia della collezione

Qual è la provenienza principale dei mosaici esposti al MANN? La Sezione Mosaici del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) è una delle collezioni più ricche di antiche opere musive pavimentali. Queste provengono principalmente dalle ricche e lussuose domus delle antiche città di Pompei ed Ercolano, distrutte dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.. La collezione è strettamente collegata alla storia degli scavi e delle scoperte avvenute in queste città vesuviane.

Come sono stati inizialmente recuperati i reperti e quali criteri museografici venivano applicati? Le esplorazioni archeologiche dei Borbone, iniziate sistematicamente a Ercolano nel 1738 e a Pompei nel 1748, seguivano inizialmente i gusti antiquari e collezionistici del tempo. Lo scopo era recuperare gli oggetti ritenuti più “preziosi” secondo i canoni estetici dell'epoca. Molti dei mosaici pavimentali con "semplice" decorazione geometrica (perlopiù in bianco e nero) non destavano entusiasmo e furono riadoperati per abbellire i pavimenti degli edifici reali borbonici, come il Museo Herculanense di Portici e il Palazzo degli Studi (futuro Real Museo Borbonico). I mosaici figurati, detti emblemata, venivano invece decontestualizzati, ridotti all’interno di cornici e montati su pareti in verticale come quadri.

Come è stata costituita la collezione all'interno del Museo di Napoli? Inizialmente, i reperti vesuviani furono portati alla Reggia di Portici, ma la scarsità di spazio rese necessaria la creazione di un nuovo spazio museale a Napoli. Il Real Museo Borbonico fu inaugurato nel 1816. Inizialmente, i quadretti a mosaico furono esposti in una Wunderkammer (sorta di "camera delle meraviglie") insieme a gemme e oggetti preziosi, poiché il mosaico era ancora considerato un'arte minore rispetto alla pittura. Nel 1826, il Direttore Michele Arditi riunì i mosaici alla sezione delle pitture antiche.

Quando è stata istituita la sezione autonoma dei mosaici e dove si trova oggi? Solo nei primi decenni del '900 (tra il 1910 e il 1924), con l'allestimento curato da Vittorio Spinazzola, i mosaici furono separati dalle pitture ed esposti in una sezione autonoma nell’ala occidentale del piano ammezzato (Sale LVII e LXIV), dove si trovano tuttora. L'allestimento moderno, confermato nel 2001, ha cercato di aggiungere un più deciso inserimento contestuale, soprattutto per il nucleo fondamentale proveniente dalla Casa del Fauno.

I capolavori della Casa del Fauno

Perché la Casa del Fauno è il fulcro della collezione? La Casa del Fauno (VI, 12, 1-8) è la domus più sontuosa di Pompei, con oltre 3000 mq di estensione. Rappresenta la sintesi perfetta tra un'abitazione romano-italica e un palazzo ellenistico. Questa dimora ha restituito il maggior numero di mosaici pavimentali di Pompei ed Ercolano.

Qual è la statuetta che dà il nome alla casa e dove si trova l'originale? La casa deve il suo nome convenzionale alla statuetta bronzea del Fauno (o Satiro) danzante (Inv. 5002), rinvenuta nel 1830 all'interno della vasca dell’impluvium nell’atrio tuscanico. La figura, che si ritiene rappresenti un satiro danzante colto nell'ebbrezza bacchica, è un'opera originale di altissime qualità, forse importata da un centro artistico ellenistico, come Alessandria d’Egitto. L'originale è conservato nella Sezione Mosaici del MANN.

Qual è l'opera più imponente e celebre della collezione? Il Gran Musaico di Alessandro (Inv. 10020), rinvenuto nell'esedra distila (ambiente 37) della Casa del Fauno nel 1831. È impressionante per la sua monumentalità (313 x 582 cm) e virtuosismo tecnico. Raffigura lo scontro armato tra Alessandro Magno (a cavallo di Bucefalo) e Dario III di Persia (in fuga sul suo carro).

Quali sono i dettagli tecnici e iconografici rilevanti del Mosaico di Alessandro? Il mosaico è realizzato con la raffinata tecnica dell’opus vermiculatum, composto da oltre un milione di minutissime tessere (fino a 15-30 per cm²). È la copia fedele di un dipinto ellenistico della prima età ellenistica (seconda metà del IV sec. a.C.), ampiamente accettata come il quadro "Alexandri proelium cum Dario" di Philoxenos di Eretria. La scena è concitata e ricca di dettagli, come il riflesso del volto di un soldato persiano travolto che appare sulla superficie dorata del suo scudo. Molti studiosi ritengono che raffiguri la Battaglia di Isso (333 a.C.).

Quali furono le difficoltà nel trasporto del Mosaico di Alessandro? Quando fu rinvenuto nel 1831, ci fu un acceso dibattito e polemiche sulla scelta di staccarlo. Dopo complesse operazioni, nel novembre del 1843, il mosaico fu trasportato a Napoli all'interno di una cassa lignea imperniata, su un carro trainato da 16 buoi, e scortato dall’esercito. Il viaggio durò nove giorni e la cassa cadde due volte (nel foro di Pompei e a Torre del Greco). Fu esposto in posizione verticale nella Sala LXI del MANN nel 1916.

Che funzione aveva la Scena Nilotica nella Casa del Fauno? La Scena Nilotica (Inv. 9990) era il mosaico pavimentale della soglia d’ingresso che precedeva l'esedra contenente il Gran Musaico di Alessandro. Raffigura un paesaggio fluviale popolato da anatre, graminacee e coppie di animali affrontati (icneumone e cobra; ippopotamo e coccodrillo), richiamando l'ambiente artistico di Alessandria d'Egitto. Il soggetto nilotico era un richiamo esotico e acquisì ulteriori valenze dopo la conquista romana dell'Egitto. La sua collocazione suggeriva l'auspicio della dea Iside (Tyche-Fortuna) per la vittoria di Alessandro su Dario III di Persia.

Cosa rappresenta il mosaico Dioniso fanciullo in groppa a una tigre? Questo emblema in opus vermiculatum (Inv. 9991), rinvenuto nel triclinio (ambiente 34), raffigura Dioniso fanciullo alato (con corona di pampini e edera) che beve da un kantharos mentre cavalca un felino (una tigre con criniera di leone) che appare ebbro e poggia la zampa su un tirso. L'opera è una diretta allusione al trionfo di Dioniso in oriente (India), un tema diffuso dalla propaganda di Alessandro Magno e dei suoi successori.

Altri mosaici celebri e mosaici murali

Quali sono i mosaici firmati e dove sono stati trovati? Gli unici mosaici firmati rinvenuti in Campania sono i due emblemata provenienti dalla Villa di Cicerone fuori Porta Ercolano a Pompei, entrambi firmati in greco dal musivarius Dioskourides di Samo. Questi sono:

- "La Consultazione della Fattucchiera" (Inv. 9987), che raffigura tre donne e un servetto attorno a un tavolino, probabilmente una scena usuale della "Commedia Nuova" di Menandro.

- "Musici Ambulanti" (Inv. 9985), che mostra quattro figure mascherate (tra cui il parasitos, il kolax e la diamitros etaira), interpretabili come i Metragyrtai (sacerdoti mendicanti) in processione in onore di Cibele.

Cosa raffigura il mosaico "Festone con maschere teatrali"? Questo lussuoso mosaico in opus vermiculatum (Inv. 9994) fungeva da soglia d'ingresso principale della Casa del Fauno (tra le fauces e l’atrio tuscanico). Raffigura una ricca ghirlanda vegetale e due grandi maschere tragiche femminili ellenistiche poste prospetticamente. Il soggetto allude al culto di Dioniso e al teatro classico, suggerendo che l'ospite si accingeva a entrare nella dimora di un "principe".

Qual è il significato filosofico del mosaico Memento Mori? L'emblema Memento Mori (Inv. 109982) decorava il triclinium di una casa-bottega. Allegorizza il tema ellenistico della caducità della vita e della morte che livella ogni condizione umana. Mostra una livella che regge un teschio (la morte), in equilibrio tra i simboli della ricchezza (scettro e mantello di porpora) e della miseria (bastone da mendicante e bisaccia). Questo soggetto era ben radicato nell'animo romano, come testimoniano anche autori come Orazio con il carpe diem e Petronio nel Satyricon.

Cosa sappiamo della "Preparazione al dramma satiresco"? Questo emblema (Inv. 9986) fu rinvenuto nel tablinum della Casa del Poeta Tragico. Raffigura una compagnia di attori, tra cui un musicista mascherato e un uomo seduto (probabilmente il maestro del coro o autore), mentre si preparano per un dramma satiresco, che solitamente concludeva la tetralogia del teatro greco. L'opera, datata all'età Flavia (I d.C.), ostentava la raffinata cultura letteraria del proprietario.

Quali sono gli elementi chiave dell'"Accademia di Platone (I sette saggi)"? Il mosaico (Inv. 124545), trovato nella Villa di T. Siminius Stephanus, raffigura sette uomini maturi e barbati (filosofi o saggi) riuniti all'aperto. Sono presenti una sfera armillare (sfera celeste), una meridiana e vasi di bronzo, suggerendo una discussione di argomenti astronomici o cosmologici. Alcuni studiosi ritengono che il luogo raffigurato possa essere l'Accademia di Atene.

Cosa rende unico il mosaico Ritratto femminile (Matrona Pompeiana)? Questo emblema (Inv. 124666) in opus vermiculatum, rinvenuto nel tablinum di una casa di Pompei, è un ritratto realistico di una ricca e nobile matrona romana del I sec. d.C.. La donna è raffigurata con pettinatura sobria, collana di perle e orecchini d'oro. L'opera è notevole per il suo forte realismo e perché trasmette le virtutes tradizionali romane come il pudore e la serietà.

Cosa sono le Colonne a Mosaico? Sono quattro fusti (Invv. 9996, 10000, 9995 e 10001) rivestiti di mosaico, un unicum nel loro genere, provenienti dalla Villa delle Colonne a Mosaico. Originariamente sostenevano una pergola di legno sopra un bacino d'acqua in un triclinio estivo. La loro decorazione policroma (II-I sec. a.C.) è divisa in fasce e utilizza pietre colorate, vetro e conchiglie. L'uso di tessere in pasta vitrea in questi contesti parietali si diffuse dall'età di Nerone per la loro impermeabilità e l'effetto di preziosità e luce riflessa nell'acqua.

Storia e tecnica del mosaico antico

Qual è l'etimologia del termine "mosaico"? I termini latini musaicus o opus musivum sono piuttosto recenti. La parola deriva dal greco μουσαικόν (mousaikon), che significa "opera degna delle Muse", giustificata dalla consuetudine dei Romani di decorare le grotte o ninfei (musaeum) dedicati alle Muse con sassi, conchiglie e pasta vitrea.

Qual era la funzione originaria del mosaico? La funzione principale del mosaico, sin dalle sue origini (IV e III millennio a.C. in Mesopotamia ed Egitto), era quella di ricoprire le superfici pavimentali per renderle impermeabili e resistenti all’usura, oltre a decorare l'ambiente. Presso i Romani, possedere un mosaico significava anche aderire a una moda, esibire il proprio status sociale e ostentare il lusso.

Dove e quando si sviluppò l'arte musiva? I pavimenti ebbero origine presso i Greci, dove l'arte fu elaborata con tecniche analoghe alla pittura. Si ipotizza che l'arte musiva sia stata codificata con i mosaici a ciottoli di Pella (Macedonia) e poi perfezionata ad Alessandria d'Egitto in epoca ellenistica. In ambito romano, la diffusione del mosaico pavimentale (lithostrota) iniziò già sotto Silla (inizio I secolo a.C.).

Quali sono le principali tecniche (opus) utilizzate nel mosaico romano? Esistono diverse tipologie di mosaico che potevano coesistere:

- Opus Signinum: Pavimento composto da un tappeto rosso di calce e cocciopesto con l'inserimento di piccole tessere calcaree bianche.

- Opus Tessellatum: Tecnica molto diffusa che impiega tessere squadrate (oltre 5 mm e fino a 2 cm per lato), spesso bianconere, disposte in un tracciato regolare.

- Opus Vermiculatum: Mosaico formato da tessere minute (3 o 4 mm) e sinuose, impiegate prevalentemente per la realizzazione degli emblemata (quadretti figurati). Questa tecnica, inventata probabilmente nell’Egitto ellenistico, consentiva di emulare le sottili sfumature cromatiche della pittura, per questo definita la "pittura su pietra".

Cosa sono gli emblemata e come venivano realizzati? Gli emblemata sono raffinati quadretti decorati con soggetti figurati, spesso posti al centro dei pavimenti. Erano composti da tessere infinitesimali (ca. 3-5 mm di lato). Venivano eseguiti in bottega da maestranze specializzate entro cassoni di legno e solo in un secondo momento venivano collocati all'interno del pavimento circostante.