Pompei, città straordinariamente conservata dalla furia del Vesuvio nel 79 d.C., offre uno spaccato unico e dettagliato della vita quotidiana romana, compresi gli aspetti più duri e spesso trascurati. Oltre all'élite e al ceto medio, gli scavi recenti stanno illuminando la quotidianità della popolazione subalterna, inclusi schiavi e bambini, rivelando l'interconnessione e la ristrettezza spaziale in cui si svolgeva la loro esistenza.

Una maggioranza silenziosa: origine e funzioni

In età romana — e a Pompei — gli schiavi costituivano una componente largamente preponderante della popolazione, perlopiù di origine straniera. La prima stagione di prosperità della città, tra III e II secolo a.C., coincise con l’afflusso di risorse dalle guerre di conquista: insieme ai bottini, enormi masse di schiavi alimentarono l’economia agraria e manifatturiera.

Il lavoro servile era onnipresente e diversificato:

-

Economia e commercio. Figure eminenti come il banchiere L. Cecilio Giocondo trattavano beni e schiavi, riscuotendo affitti per conto terzi con provvigioni tra l’1 e il 4%. Le sue tavolette cerate riflettono una società dove rango e ricchezza erano strettamente intrecciati.

-

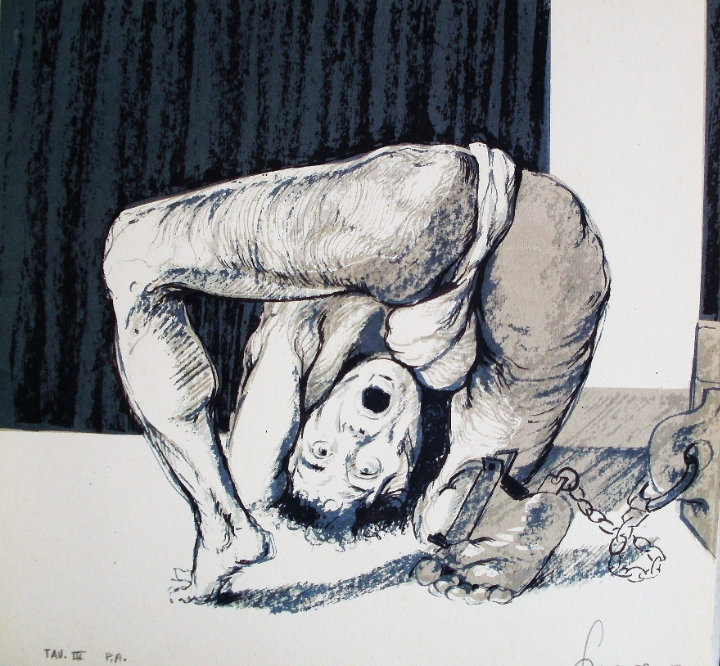

Produzione e panificazione. Nelle pistrina gli schiavi azionavano le macine — un compito condiviso con asini e cavalli bendati. Anche i debitori insolventi potevano essere costretti a “lavorare alla macina”, come ricorda Plauto.

-

Sfruttamento e vulnerabilità. La Casa dei Vettii restituisce l’ombra di esistenze esposte: la schiava greca Eutychis, “di belle maniere”, praticava prostituzione all’interno della casa per due assi.

-

Servizio pubblico e religioso. Esistevano anche schiavi pubblici: Marcus Venerius Secundio fu custode del tempio di Venere prima della liberazione.

Spazi ristretti, vite interconnesse

Le ricerche più recenti hanno spostato lo sguardo sugli ambienti modesti che sostenevano sogni e paure della maggioranza. Gli alloggi per gli schiavi, spesso addossati agli spazi di lavoro, sono oggi oggetto privilegiato di studio; emblematica la scoperta di una “stanza degli schiavi” in una villa suburbana.

-

Quartieri servili. A Civita Giuliana, circa 700 metri a nord-ovest della città, è riemersa la parte servile di una grande villa, con stalla e i resti di tre cavalli bardati.

-

Case senza atrio e soppalchi. La maggior parte delle abitazioni pompeiane non possedeva l’atrio canonico: botteghe con retrobottega, piccoli appartamenti, soppalchi. Nella Casa del Larario (IX 10, 1) due vani al piano superiore, raggiungibili da un soppalco, hanno restituito arredi di estrema semplicità.

-

Spazi pubblici e separazioni. Anche il teatro ribadiva le gerarchie: la crypta superiore fu adattata per accogliere stranieri, schiavi, poveri e forse donne. L’accesso, con scale esterne modeste, impediva la mescolanza col resto del pubblico, in coerenza con l’ideologia augustea degli ordini separati.

Il lavoro massacrante: uomini, donne… e animali

A Pompei il lavoro degli schiavi era spesso “incorporato” nel luogo di produzione. La Casa con Panificio di Rustio Vero (Reg. IX, Ins. 10, civ. 1) unisce una parte residenziale con affreschi di IV stile a un comparto produttivo destinato alla panificazione. Le fonti antiche (come Apuleio) evocano la “disciplina dell’odiosa baracca” (inoptabilis officinae disciplina): un’organizzazione del lavoro che coreografava i movimenti di uomini e animali. Tracce materiali, come i solchi circolari (curva canalis) nel basolato vulcanico, raccontano la ripetizione incessante dei giri di macina.

Scritture effimere, storie incise

Muri e anfore parlano. L’epigrafia parietale — tituli picti e graffiti — è essenziale per ricostruire sfruttamento, fughe e identità. In Insula IX 8 un graffito menziona la fuga di uno schiavo; nell’insieme delle iscrizioni emerge la stratificazione sociale e la quotidianità dei corpi al lavoro.

Accanto, una Pompei di bambini che osservano e riproducono il mondo adulto: nella Casa del Secondo Cenacolo Colonnato (Insula dei Casti Amanti), disegni a carboncino di bambini di 5–7 anni raffigurano gladiatori, pugili e venationes. Non copie d’arte, ma tentativi infantili — i cosiddetti “cefalopodi” — di restituire il sangue dell’arena: un’umanità sospesa tra mani stampate sul muro e un tempo in cui la violenza era un divertimento per tutte le età.

Religioni d’importazione e reti di sostegno

Senza riconoscersi nei culti dei padroni, schiavi e liberti favorirono la diffusione di divinità di importazione e mantennero legami con i propri dèi d’origine. Il culto di Iside fu particolarmente radicato grazie a questi ceti. Per i più poveri — schiavi compresi — esistevano le collegia funeraticia: contributi mensili per garantirsi un funerale e i riti connessi. Anche gli uomini di bassa estrazione, almeno in teoria, potevano indossare la toga nelle esequie: come nota un autore satirico, per molti era l’unica occasione.

La via verso la libertà: l’ascesa dei liberti

La schiavitù non era una condizione immutabile. La società romana, a Pompei, presentava forte mobilità sociale: gli ex-schiavi (liberti) potevano raggiungere notevole status e ricchezza, spesso abbracciando un gusto figurativo più diretto e “plebeo”. Nell’ultima fase di vita della città, il ceto libertino conobbe un apice: in diversi centri italici, famiglie di liberti entrarono a far parte di una nuova plutocrazia.

Casi emblematici di ascesa:

-

Marcus Venerius Secundio, già schiavo pubblico e custode del tempio di Venere, da liberto divenne Augustale, con prestigio e mezzi.

-

Numerio Popidio Ampliato, probabilmente liberto privo di accesso alle magistrature, accumulò ricchezze — verosimilmente col commercio — tali da ricostruire il Tempio di Iside dopo il terremoto del 62 d.C. In cambio, il figlio Numerio Popidio Celsino, appena sei anni, fu nominato decurione, incamminandosi verso l’aristocrazia.

Dopo il terremoto del 62 d.C., molte famiglie facoltose lasciarono Pompei, affidando la gestione dei loro patrimoni in rovina ai liberti. La lunga ricostruzione spianò la strada a “arrampicatori sociali” e a proprietari di case medie, arricchitisi rapidamente con commercio e affari. In parallelo, una trasformazione dell’abitare — “case senza atrio” nell’Insula dei Casti Amanti — rifletteva nuovi modelli abitativi plasmati da liberti e commercianti.

L’eruzione e dopo: lavoro anche nel disastro

La catastrofe del 79 d.C. non risparmiò nessuno. E tuttavia, nelle fasi immediatamente successive, quando i superstiti o chi tornava per recuperare oggetti frequentarono le rovine, gli schiavi furono impiegati per spogliare più facilmente le abitazioni: un’ulteriore piega del lavoro servile nella tragedia.

Conclusione: tracce materiali di vite difficili

La vita degli schiavi a Pompei mostra come rango e ricchezza determinassero ogni aspetto dell’esistenza: dal nascere in condizione servile al tentativo di risalita attraverso la manomissione, i culti condivisi, le reti funerarie e — talvolta — l’ascesa familiare. Le tracce materiali ed epigrafiche di queste vite, spesso silenziose e difficili, raccontano una città dove il lavoro servile sosteneva la prosperità, mentre bambini, donne e uomini interiorizzavano — e talora superavano — una quotidianità di ristrettezze, separazioni e speranze.

FAQ – Schiavi e liberti a Pompei

Chi erano, per lo più, gli schiavi di Pompei?

In gran parte erano di origine straniera e arrivarono in città soprattutto in seguito alle guerre di conquista romane tra III e II secolo a.C., quando l’afflusso di schiavi alimentò l’economia agraria e manifatturiera.

In quali settori lavoravano principalmente?

Ovunque: nel commercio (come nelle operazioni del banchiere L. Cecilio Giocondo, che trattava anche schiavi e riscuoteva affitti con provvigioni dell’1–4%), nella produzione (soprattutto nei mulini-panifici), nel servizio pubblico e religioso (schiavi pubblici addetti ai templi), e perfino in attività legate allo sfruttamento sessuale, come testimonia il caso di Eutychis nella Casa dei Vettii.

Che cosa si intende per pistrina?

È la panetteria dotata di mulini e forni. Qui gli schiavi azionavano le macine insieme ad asini o cavalli bendati; in alcuni casi anche i debitori insolventi erano costretti a “lavorare alla macina”.

Cos’è la curva canalis citata per i mulini?

Sono i solchi circolari incisi nel basolato vulcanico dagli incessanti giri di uomini e animali intorno alla macina: segni materiali della “disciplina dell’odiosa baracca” ricordata da Apuleio.

Dove vivevano gli schiavi?

Spesso in ambienti annessi ai luoghi di lavoro o in alloggi dedicati di estrema semplicità. Esempi recenti includono la “stanza degli schiavi” in una villa suburbana e gli spazi servili della villa di Civita Giuliana, con stalla e resti di tre cavalli bardati.

Le case pompeiane avevano sempre l’atrio?

No. Moltissime erano botteghe con retrobottega, piccoli appartamenti e soppalchi. La Casa del Larario (IX 10, 1) mostra ambienti superiori raggiunti da soppalco con arredi essenziali. Gli scavi nell’Insula dei Casti Amanti hanno rivelato anche “case senza atrio”, segno di modelli abitativi legati a liberti e commercianti.

Come funzionava la segregazione negli spazi pubblici?

Nel teatro riorganizzato, la crypta superiore ospitava stranieri, schiavi, poveri e forse donne. L’accesso avveniva tramite scale esterne modeste, per evitare la mescolanza col resto del pubblico, in linea con l’ideologia augustea degli ordini separati.

Quale ruolo ebbero schiavi e liberti nei culti religiosi?

Contribuirono alla diffusione di divinità d’importazione, cercando protezione in culti alternativi a quelli dei padroni. Il culto di Iside è l’esempio più evidente.

Che cosa erano i collegia funeraticia?

Associazioni a cui i membri — schiavi e liberti inclusi — versavano contributi mensili per garantirsi funerale e riti. Nelle esequie, persino uomini di bassa estrazione potevano indossare la toga, spesso unica occasione nella vita.

La schiavitù era per sempre?

No. Era possibile la manomissione e, con essa, mobilità sociale. Il ceto libertino conobbe un forte sviluppo nell’ultima fase di vita di Pompei, talvolta fino alla plutocrazia urbana.

Chi sono alcuni liberti emblematici?

Marcus Venerius Secundio, ex schiavo pubblico e custode del tempio di Venere, divenne Augustale. Numerio Popidio Ampliato finanziò la ricostruzione del Tempio di Iside dopo il 62 d.C., ottenendo per il figlio Numerio Popidio Celsino (sei anni) la nomina a decurione.

Che rapporto c’è tra terremoto del 62 d.C. e ascesa dei liberti?

Dopo il sisma, molte famiglie ricche lasciarono Pompei e delegarono la gestione dei beni ai loro liberti. La lunga ricostruzione favorì l’ascesa di nuovi arricchiti e proprietari di case medie, spesso legati al commercio.

Cosa raccontano graffiti e iscrizioni sulla schiavitù?

I tituli picti e i graffiti sono fondamentali per ricostruire sfruttamento, fughe (come in Insula IX 8) e dinamiche sociali. Sono “scritture effimere” che conservano storie altrimenti invisibili.

Che ruolo ebbero i bambini nel riflettere la cultura della violenza?

Nella Casa del Secondo Cenacolo Colonnato (Insula dei Casti Amanti), disegni a carboncino di bambini (5–7 anni) mostrano gladiatori, pugili e venationes: non copie d’arte, ma memorie visive di spettacoli cruenti, il “sangue sparso nell’arena”.

Gli schiavi compaiono anche dopo l’eruzione del 79 d.C.?

Sì. Nelle fasi di spoglio delle abitazioni, i sopravvissuti o chi tornò a recuperare oggetti impiegarono schiavi per agevolare le operazioni tra le rovine.

Che cosa significa Augustale nel caso di Marcus Venerius Secundio?

È un membro del collegio sacerdotale addetto al culto imperiale. Per un liberto, l’ingresso tra gli Augustali sanciva prestigio e riconoscimento pubblico.

Perché le “case senza atrio” sono importanti per capire la società pompeiana?

Perché indicano un cambio di modelli abitativi legato all’ascesa di liberti e commercianti, meno interessati alla messa in scena dell’atrio e più alle esigenze pratiche di lavoro e residenza integrati.

La “stanza degli schiavi” cosa ci insegna?

Che la quotidianità servile si svolgeva in spazi ristretti, funzionali al lavoro. L’analisi di questi ambienti — arredi poveri, prossimità alle aree produttive — illumina ritmi, abitudini e relazioni di dipendenza.

La Casa con Panificio di Rustio Vero perché è un caso-scuola?

Per la compresenza di un settore residenziale di buon livello (affreschi di IV stile) e di un comparto produttivo intensivo: un microcosmo dove i movimenti di schiavi e animali erano coreografati da infrastrutture come i solchi di rotazione.

Quali sono i limiti delle nostre conoscenze?

Le fonti sono parziali e spesso filtrate dallo sguardo delle élites; per questo gli scavi recenti sugli spazi modesti — alloggi servili, botteghe, soppalchi — sono cruciali per restituire voci, gesti e oggetti della maggioranza silenziosa.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Adam J.P., Osservazioni tecniche sugli effetti del terremoto di Pompei del 62 d. C, in I terremoti prima del Mille in Italia e nell’area mediterranea, SGA, Bologna, 1989, pp. 460-74.

- Amoretti V., Comegna C., Iovino G., Russo A., Scarpati G., Sparice D., Zuchtriegel G., Ri-scavare Pompei: nuovi dati interdisciplinari dagli ambienti indagati a fine ‘800 di Regio IX, 10, 1, 4, in E-Journal degli Scavi di Pompei, 2, 2023.

- Amoretti V., Comegna C., Iovino G., Russo A., Scarpati G., Sparice D., Zuchtriegel G., Ri-scavare Pompei: nuovi dati interdisciplinari dagli ambienti indagati a fine ‘800 di Regio IX, 10, 1, 4, in E-Journal degli Scavi di Pompei, 2, 2023.

- Bravaccio C., Comegna C., De Rosa S., Gison G., Russo A., Scarpati G., Sparice D., Zuchtriegel G., Scene di un’infanzia pompeiana. Nuovi scavi nel cortile della Casa del Secondo Cenacolo Colonnato nell’insula dei Casti Amanti, in E- Journal degli Scavi, 13, 2024.

- Castrén P., Ordo Populusque Pompeianus. Polity and Society in Roman Pompeii, Roma, 1975.

- Della Corte M., Case ed abitanti di Pompei, Napoli, 1965.

- D’Alessio M. T., Bianco R., Bossi S., V. Bruni, E. Pavanello, Architetture e paesaggi urbani a Pompei: Il Sistema informativo dell’Università Sapienza di Roma per l’analisi, la conoscenza e la gestione del patrimonio archeologico: l’Atlante della Regio VII, in E-Journal Scavi di Pompei, 25, 2024.

- Franklin Jr. J.L., Fragmented Pompeian Prosopography: The Enticing and Frustrating Veii, in The Classical World, 98, 2004, pp. 21-29.

- Iovino G., Marchello A., Trapani A., Zuchtriegel G., La disciplina dell’odiosa baracca: la casa con panificio di Rustio Vero a Pompei (IX 10, 1), in E-Journal degli Scavi di Pompei, 8, 2023.

- Kruschwitz P., Reading and writing in Pompeii: an outline of the local discourse, in Studi Romanzi, 10, 2014, pp. 245-79.

- Maiuri A., L’ultima fase edilizia di Pompei, Roma, 1942 (rist. Napoli 2002).

- Monteix N., Pompéi, Pistrina: Recherches sur les boulangeries de l’Italie romaine, in MEFRA, 122, 1, 2010, pp. 275-282.

- Mouritsen H., Elections, Magistrates and Municipal Elite. Studies in Pompeian Epigraphy, Roma, 1988.

- Osanna M., Muscolino F., Si ritorna a scavare a Pompei: le nuove ricerche della Regio V, in Ricerche e scoperte a Pompei. In ricordo di Enzo Lippolis, Roma, 2021, pp. 139-152.

- Scappaticcio, M.C., Voci dell’altra Pompei: leggere il patrimonio scritto, in L’altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio, Napoli, 2023, pp. 110-114.

- Stefani G. c.s., Per un aggiornamento dell’indirizziario di Pompei. Il caso della tomba a shola di “Mamia”, in Rivista di Studi Pompeiani, 35.

- Torelli M., Le tombe a schola di Pompei. Sepolture “eroiche” giulio-claudie di tribuni militum a populo e sacerdotes publicae, in RA, 70.2, 2020, pp. 325-358.

- Varone A., Stefani G., Titulorum pictorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collecti sunt: imagines, Roma, 2009.

- Zanker P., Pompei, Milano, 1993.

- Zuchtriegel G., Comegna C., De Rosa S., Scarpati G., Spinosa A., Terracciano A. 2024 b, Case senza atrio a Pompei. Un nuovo esempio dalle ricerche in corso nell’Insula dei Casti Amanti, in E-Journal degli Scavi di Pompei, 26, 2024.

- Zuchtriegel G., Nuova luce sulla Villa dei Misteri: dal restauro alla conoscenza di un capolavoro dell’arte “post-ellenistica”, in Rispoli M., Zuchtriegel G. (a cura di), I cantieri di Pompei. Villa dei Misteri, Napoli, 2024, pp. 9-30.

- Zuchtriegel G., Scavando a Pompei. La casa del Tiaso e il suo mondo, Firenze, 2025.