Quando Bartolo Longo giunse nella Valle di Pompei nel 1872, quella terra tra le pendici del Vesuvio e le rovine dell’antica città romana era un luogo dimenticato da Dio e dagli uomini. Campi abbandonati, case di pietra scura, malaria, superstizione, analfabetismo diffuso. Nulla lasciava immaginare che di lì a pochi anni sarebbe sorta una città viva, ordinata, fondata sulla preghiera e sul lavoro.

Eppure, proprio da quella valle desolata, Longo — giovane avvocato pugliese convertito a una profonda fede cristiana — trasse l’ispirazione per una delle più grandi opere di carità e rinascita morale dell’Italia postunitaria.

L’arrivo a Pompei e la visione di un riscatto spirituale e umano

Bartolo Longo, nato a Latiano (Brindisi) nel 1841, dopo gli studi in giurisprudenza a Napoli attraversò un periodo di smarrimento spirituale, segnato dall’influsso di correnti anticlericali e spiritiste. La sua conversione, guidata dal domenicano Padre Alberto Radente, lo riportò alla fede e gli ispirò un nuovo ideale di vita: “Riparare il male con il bene, la menzogna con la verità, la colpa con l’amore”.

Quando nel 1872 raggiunse Pompei per amministrare i terreni della nobildonna Marianna Farnararo De Fusco, futura moglie e compagna di missione, vide nella miseria di quella gente la sua chiamata: portare la luce della fede e la dignità del lavoro in una terra di ignoranza e sofferenza.

L’immagine della Madonna del Rosario e la costruzione del Santuario

Il 13 novembre 1875 il quadro arrivò a Pompei. L’Icona fu data a Bartolo Longo da suor Maria Concetta De Litala, del convento del Rosariello a Porta Medina di Napoli. La religiosa l’aveva avuta in custodia da padre Alberto Radente, confessore del Beato. Lo fece collocare in una cappella nella Valle di Pompei e ne promosse la venerazione pubblica. Quell’immagine, umile e quasi dimenticata, divenne il cuore di un culto popolare crescente.

Con il consenso del Vescovo di Nola e l’aiuto di benefattori da tutta Italia, Longo avviò la costruzione di un grande Santuario dedicato alla Vergine del Rosario. La prima pietra fu posta l’8 maggio 1876: un giorno che avrebbe segnato l’inizio della Nuova Pompei.

Il tempio, costruito grazie a piccole e grandi offerte — anche di contadini che donavano parte del raccolto — fu completato e consacrato nel 1891, diventando poi Basilica Pontificia nel 1901 per volontà di Papa Leone XIII.

Le opere di carità: la Città della Carità prende forma

Attorno al Santuario, Bartolo Longo volle costruire non solo edifici religiosi, ma una vera “Città della Carità”, dove fede e solidarietà si incarnassero nella vita quotidiana.

La sua idea era chiara: la preghiera senza l’azione è sterile, la carità senza la fede è cieca.

Per questo promosse un vastissimo programma di opere sociali, educative e assistenziali, concepite come strumenti di redenzione morale e di emancipazione umana.

Gli Istituti per i Figli e le Figlie dei Carcerati

-

1887 – Istituto per i Figli dei Carcerati: fu la prima grande opera educativa di Longo.

Nacque dall’incontro con un uomo condannato all’ergastolo che gli confidò di avere un figlio abbandonato. Longo comprese che quei bambini, spesso rifiutati dalla società, meritavano accoglienza, istruzione e amore.

L’istituto offriva alloggio, scuola, assistenza sanitaria e formazione professionale, insegnando ai giovani un mestiere: falegnameria, agricoltura, tipografia, lavorazione del ferro e della ceramica.

L’obiettivo non era solo l’assistenza, ma la reintegrazione sociale attraverso il lavoro. -

Istituto per le Figlie dei Carcerati: poco dopo nacque l’istituto gemello per le bambine, che univa educazione scolastica e formazione domestica e artigianale (cucito, ricamo, tessitura, musica e arti femminili).

Le ragazze venivano istruite nella fede e preparate a una vita indipendente e dignitosa.

Scuole, laboratori e formazione professionale

Bartolo Longo comprese che la redenzione morale non poteva prescindere dalla formazione intellettuale e pratica. Così fondò una rete di scuole e laboratori annessi agli istituti caritativi:

-

Scuola Agraria: per insegnare ai giovani contadini moderne tecniche di coltivazione, potatura e irrigazione. Le lezioni includevano esperimenti nei campi e la cura dei frutteti del Santuario.

-

Scuola di Arti e Mestieri: un centro polivalente dove i ragazzi imparavano falegnameria, meccanica, forgiatura, tipografia e pittura decorativa. I migliori venivano avviati a piccole cooperative locali.

-

Laboratori femminili di economia domestica: per le ragazze, Longo istituì corsi di cucina, ricamo e sartoria, ma anche di lettura e contabilità, affinché potessero gestire in autonomia il proprio futuro.

-

Scuola Tipografica “Pompei”: fondata per stampare materiali religiosi e didattici, divenne anche una palestra per giovani tipografi e rilegatori.

-

Biblioteca e Scuola Serale: Longo promosse l’istruzione per adulti, con corsi serali gratuiti di alfabetizzazione, aritmetica e catechismo, destinati ai contadini e agli operai.

Queste istituzioni rappresentarono un modello di educazione integrale, unendo fede, cultura e lavoro. La giornata degli allievi era scandita dalla preghiera, dallo studio e dalle attività manuali, in un equilibrio armonioso che anticipava la moderna pedagogia sociale cristiana.

Ospizi e accoglienza per i poveri e i pellegrini

A Pompei giungevano migliaia di pellegrini, molti dei quali poveri o malati. Longo volle che la carità fosse concreta:

-

costruì ospizi e dormitori per chi non aveva un tetto;

-

organizzò cucine economiche per offrire pasti gratuiti;

-

fondò un ambulatorio medico gratuito, dove i più bisognosi potevano ricevere cure e assistenza;

-

promosse la costruzione di case popolari e alloggi per i lavoratori del Santuario.

Il suo sogno era una città dove “nessuno si sentisse escluso e dove ogni uomo potesse ritrovare la dignità di figlio di Dio”.

La struttura urbana della Nuova Pompei

Attorno al Santuario sorse una città nuova, ordinata, con strade regolari, edifici scolastici, conventi, laboratori e giardini.

La planimetria stessa fu pensata in modo simbolico: il Santuario come centro, e intorno le opere della carità e del lavoro, quasi a rappresentare l’unione tra fede e civiltà.

Pompei, un tempo terra di rovine, divenne così un laboratorio di rinnovamento sociale.

La consacrazione dell’opera e l’eredità spirituale

Bartolo Longo morì a Pompei il 5 ottobre 1926, dopo aver dedicato tutta la vita al servizio dei poveri e alla diffusione del Rosario.

Nel 1980 fu proclamato Beato da Giovanni Paolo II, che lo definì “un laico che visse la santità nel mondo, senza fuggirlo”.

Dopo oltre quarant’anni di devozione, il 19 ottobre 2025, Papa Leone XIV lo proclamò Santo Bartolo Longo, riconoscendo la sua opera come un esempio universale di fede vissuta nel sociale.

Oggi: l’eredità viva della Città della Carità

Oggi, la Città di Pompei è una realtà viva e operosa.

Gli istituti fondati da Longo sono ancora attivi: accolgono bambini, giovani e famiglie in difficoltà, offrono formazione, assistenza sanitaria, educazione e sostegno spirituale.

La Scuola e Laboratori “Bartolo Longo”, rinnovati nel corso del Novecento, continuano la missione di unire cultura, lavoro e fede.

Il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei resta il cuore pulsante della città, meta di milioni di pellegrini ogni anno, mentre la Supplica alla Madonna di Pompei, scritta da Longo nel 1883, continua a essere recitata in tutto il mondo.

Cronologia della Nuova Città di Pompei e dell’opera di Santo Bartolo Longo

1841–1860: Le origini

-

10 febbraio 1841: Bartolo Longo nasce a Latiano, in provincia di Brindisi, da una famiglia benestante e profondamente cattolica.

-

1858–1864: Studia giurisprudenza a Napoli, dove entra in contatto con gli ambienti liberali e anticlericali dell’epoca.

-

In questi anni attraversa una profonda crisi spirituale, attratto da correnti esoteriche e razionaliste, fino a un temporaneo allontanamento dalla fede.

1865–1871: La conversione

-

Grazie all’amicizia con alcuni sacerdoti domenicani e con il suo confessore, il domenicano Padre Alberto Radente, Longo vive una radicale conversione interiore.

-

Comprende la necessità di dedicare la sua vita alla riparazione morale e alla diffusione del Rosario, che considererà sempre la sua “arma contro il male”.

-

Inizia a collaborare con associazioni cattoliche e a promuovere la devozione mariana in Puglia e in Campania.

1872: L’arrivo nella Valle di Pompei

-

Bartolo Longo giunge nella Valle di Pompei per amministrare i terreni della nobildonna Marianna Farnararo De Fusco, che in seguito diverrà sua moglie.

-

Trova una terra poverissima, insalubre, priva di chiese e scuole, abitata da contadini ignoranti e superstiziosi.

-

Decide di trasformare quel luogo desolato in una città della fede e della carità, convinto che la devozione al Rosario potesse rigenerare gli animi e la società.

1875–1876: La Madonna del Rosario e la costruzione del Santuario

-

Longo ottiene da una suora domenicana un vecchio quadro della Madonna del Rosario, proveniente da un convento di Napoli.

-

Espone l’immagine in una piccola cappella a Pompei, e la devozione popolare cresce rapidamente: si diffondono racconti di grazie e guarigioni.

-

8 maggio 1876: viene posta la prima pietra del nuovo Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

-

Le offerte arrivano da ogni parte d’Italia, persino da poveri contadini, creando un movimento di fede collettivo senza precedenti.

1883: La Supplica alla Madonna di Pompei

-

Bartolo Longo scrive la Supplica alla Beata Vergine del Rosario, una delle preghiere più celebri della spiritualità cattolica moderna.

-

La Supplica viene recitata per la prima volta l’8 maggio 1883 e diventa presto una tradizione annuale, oggi celebrata due volte l’anno (8 maggio e prima domenica di ottobre).

1887–1891: Le opere di carità

-

1887: fonda l’Istituto per i Figli dei Carcerati, destinato a ospitare e istruire i bambini abbandonati o segnati dal passato dei genitori detenuti.

-

Poco dopo apre l’Istituto per le Figlie dei Carcerati, per le bambine e giovani donne prive di famiglia.

-

Fonda inoltre scuole di arti e mestieri, una tipografia, laboratori artigianali e agricoli, creando lavoro e dignità.

-

1891: il Santuario è consacrato solennemente.

1901–1926: La “Città della Carità”

-

Papa Leone XIII eleva la chiesa a Pontificia Basilica nel 1901, riconoscendo ufficialmente l’importanza dell’opera.

-

Pompei diventa un vero centro urbano con strade, edifici pubblici, scuole, orfanotrofi e istituti religiosi.

-

Longo continua a dedicarsi ai poveri e ai pellegrini fino agli ultimi anni della vita.

-

5 ottobre 1926: muore a Pompei, circondato dalla venerazione del popolo. Le sue ultime parole furono:

“La mia giornata è finita. Lavorate per la gloria di Maria e per la salvezza delle anime.”

1928: Riconoscimento della Città e della Prelatura

-

Papa Pio XI istituisce la Prelatura di Pompei, che riconosce ufficialmente la realtà spirituale e sociale nata attorno al Santuario.

-

Nello stesso periodo, il 29 marzo del 1928, con una legge speciale firmata da Vittorio Emanuele III, re d’Italia riconosce Pompei come comune autonomo, separato da Torre Annunziata.

1980: Beatificazione

-

26 ottobre 1980: Papa Giovanni Paolo II proclama Bartolo Longo Beato, definendolo “l’apostolo del Rosario” e un esempio di redenzione cristiana totale.

-

Il Papa visita Pompei nel 1979 e di nuovo nel 2003, rendendo omaggio alla figura del Beato Longo.

2025: Canonizzazione di Bartolo Longo

-

Dopo decenni di devozione popolare e nuovi riconoscimenti di miracoli attribuiti alla sua intercessione, Papa Francesco approva il decreto per la canonizzazione il 25 febbraio 2025.

-

19 ottobre 2025: Bartolo Longo è proclamato Santo in Piazza San Pietro, davanti a decine di migliaia di fedeli.

-

Da allora è venerato come Santo Bartolo Longo, patrono dei laici impegnati e delle opere di carità.

Eredità e significato

Oggi la Città di Pompei è un centro religioso e culturale di rilievo mondiale. Il Santuario attira ogni anno milioni di pellegrini, ma soprattutto continua a essere un faro di solidarietà: le opere fondate da Bartolo Longo — gli istituti, le scuole, i centri per minori e famiglie — sono ancora attive e animate dal suo spirito.

Accanto alle rovine dell’antica Pompei, simbolo del passato e della memoria archeologica, la città nuova continua a testimoniare la rinascita possibile di ogni uomo e di ogni luogo.

La sua storia è la prova che, anche tra le ceneri, la fede e l’amore possono far fiorire la vita.

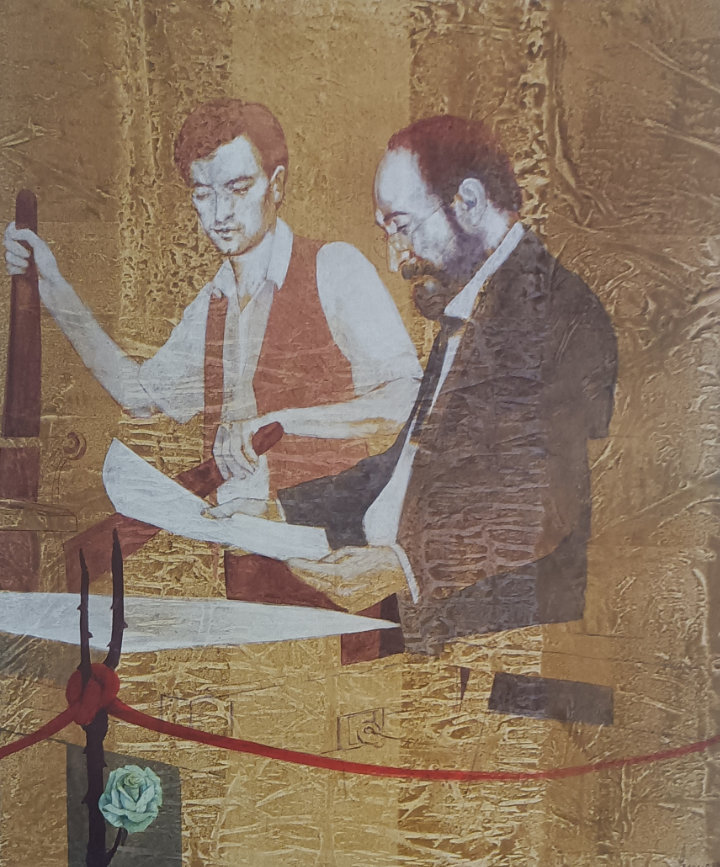

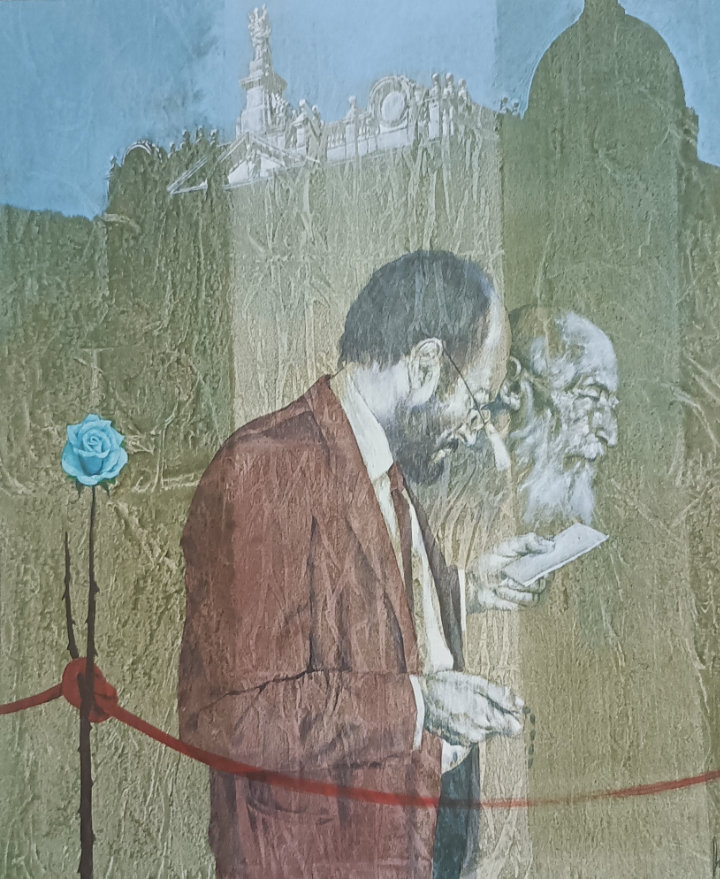

Le tredici tele dipinte dal Maestro Franco Gracco che raccontano la "storia di fede e di amore" di San Bartolo Longo

Le opere fanno parte della collezione del Pontificio Santuario di Pompei dove sono attualmente esposte al pubblico

Links utili: